522)_JALマイルで、世界遺産登録まぢかの奄美大島、加計呂麻島の旅へ( ^∀^) その11

最終便のフェリー出発まで、瀬相港周辺で過ごしましたよ

100km、10時間におよぶ加計呂麻島のレンタバイル周遊も終わりを迎えます。

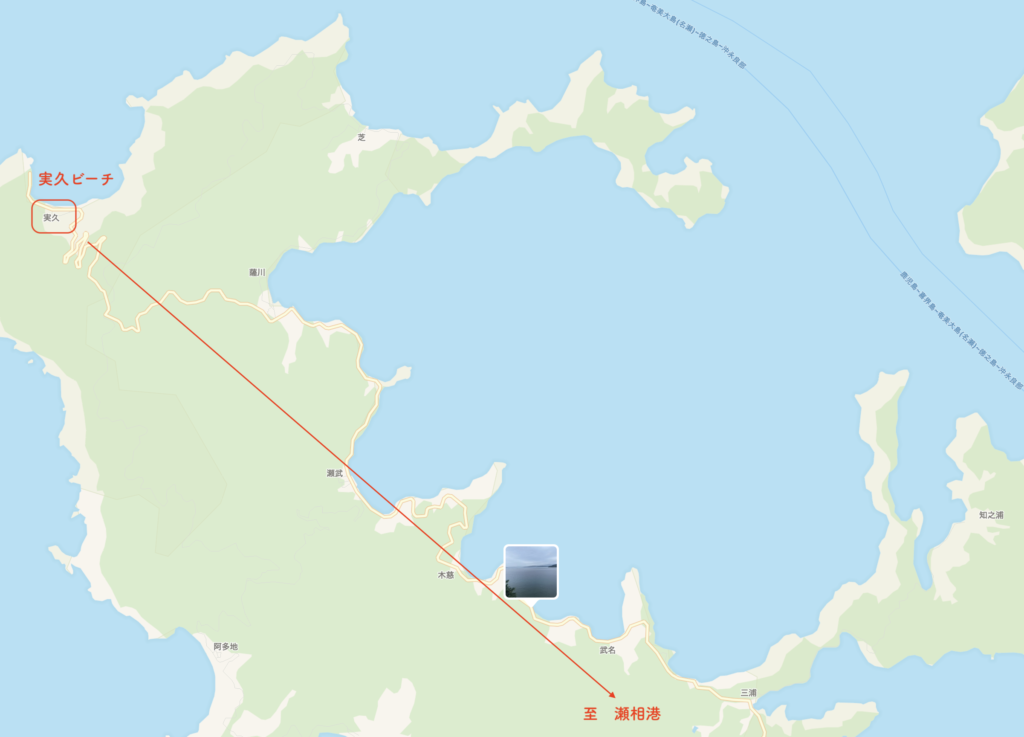

実久(さねく)から瀬相港に向かいます。

終盤は疲れも出てきて、写真を撮る量が極端に減ってきました。

その中で1枚撮ったのは、上記の木慈と武名の中間地点から見る海でした。

養殖マグロの水揚げ日本一の瀬戸内町ですが、その養殖マグロのイケスと思われるブイが無数に浮かんでいたからです。

違うかもしれませんが、、、

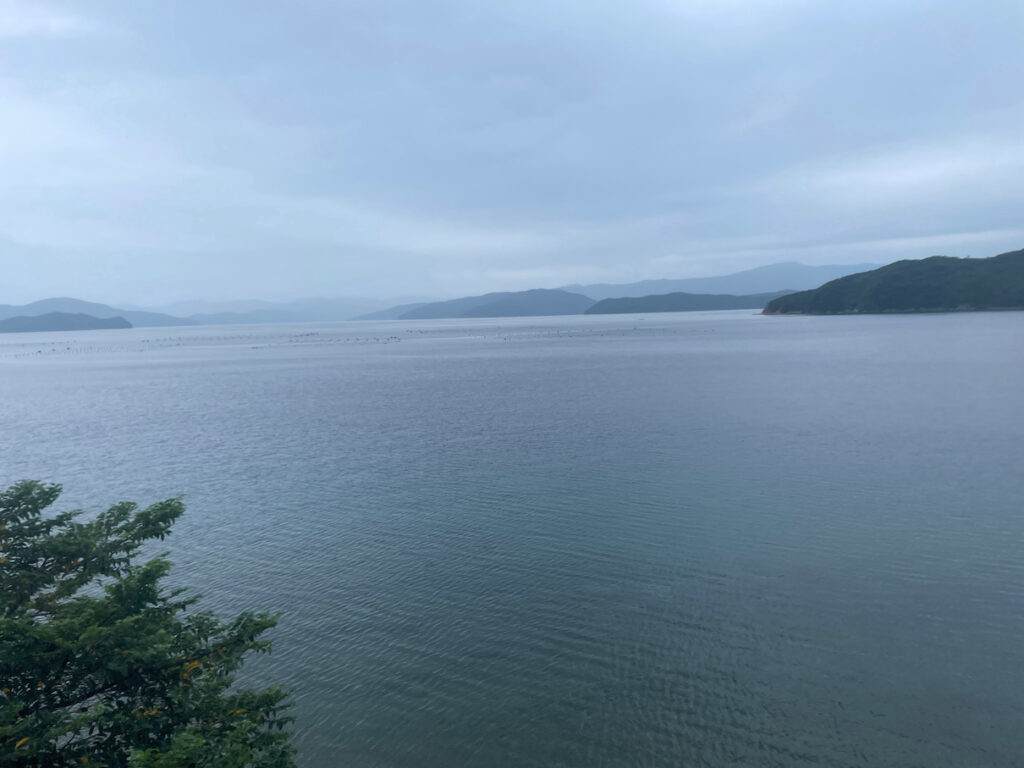

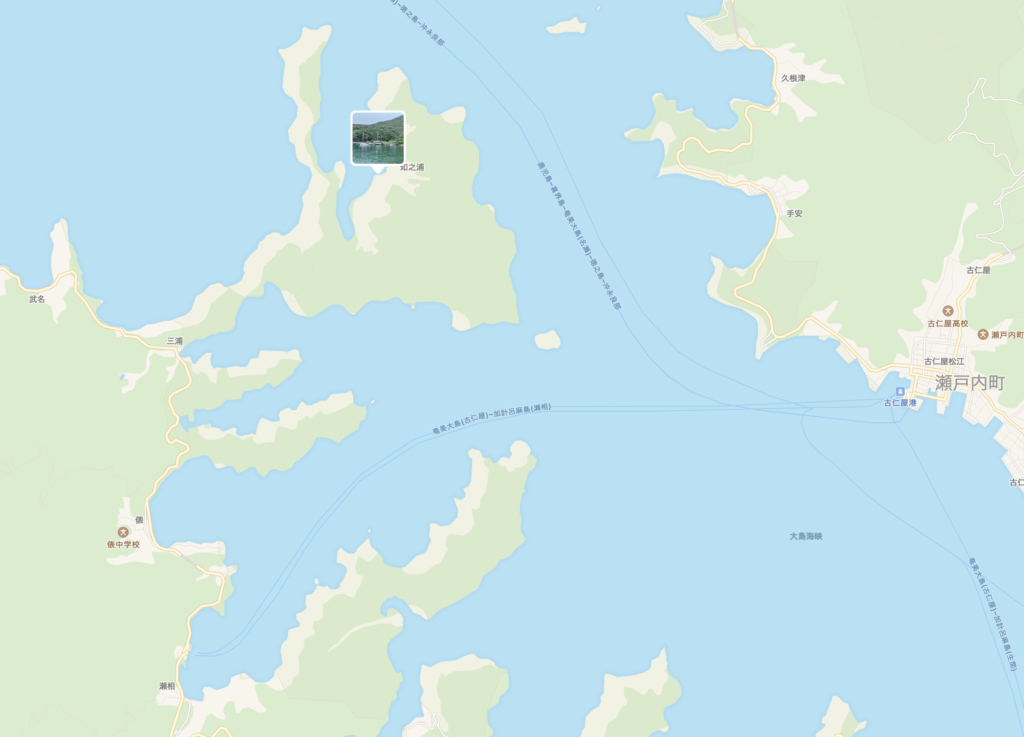

その後、三浦地区からつながる知之浦地区へバイクを走らせます。

下記の地図でも分かりますように、まさにリアス式海岸的な海岸線です。

その知之浦地区の港には、2艇のヨットが停泊していました。

どちらの船も2本マストのケッチです。

翌日、大島海峡を走るこのケッチを発見しました。

奄美大島への買い出しにヨットで行かれるのではないかと思いを馳せました。

瀬相港では、救急車と消防車を確認しました。

離島も高齢化が進んでいると思うので救急車の出動はあるのかもしれませんが、消防車の出動は殆どないのではないかと勝手に思いました。

救急車の搬送先は、徳洲会の加計呂麻診療所です。

ここは、有料老人ホームゆうたけも併設されているようです。

まだフェリーの時間まで少しあったので、瀬相港近くの海軍司令部跡に行くことにしました。

慰霊碑がありました。

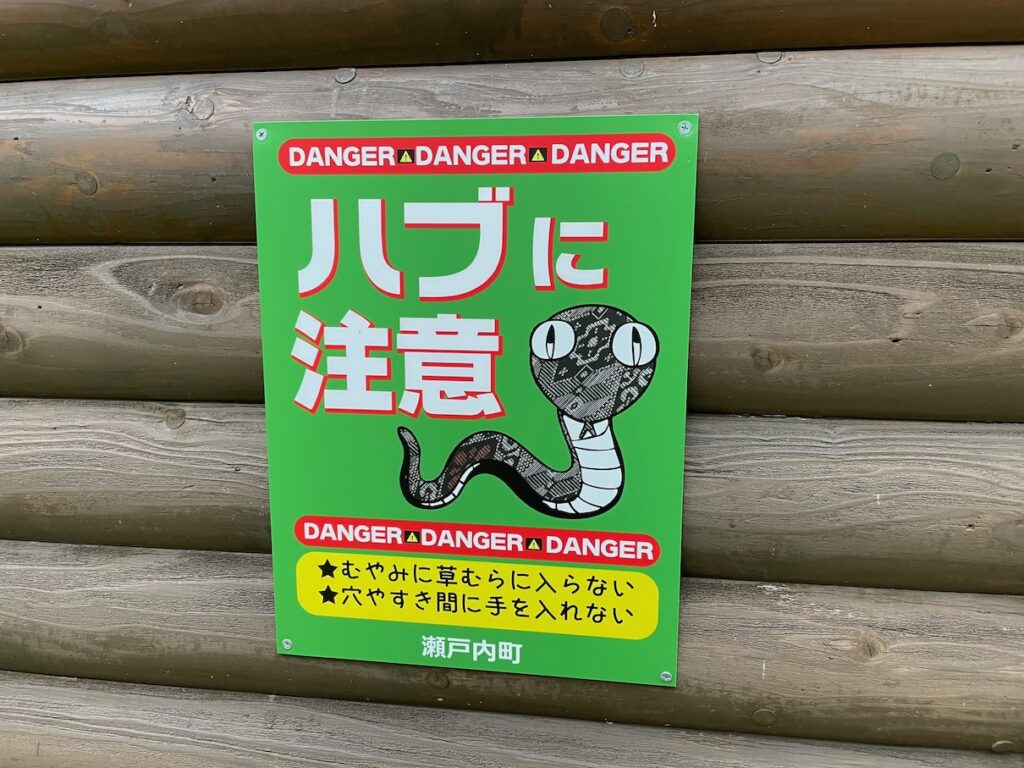

「ハブに注意」の看板もありました。

ハブが大島紬の柄になっているのがシャレオツです。

その先の海岸線を歩きます。

アダンの木が南国風情です。

この海岸線には戦時中に使われた洞穴があります。 復元かもしれませんが、、

中にも入れます。

洞穴の中から、外を見ると、下記のような雰囲気です。

この辺りの海岸の石は赤系の色が多く、特徴的です。

さらに、太平洋戦争で日本海軍が開発した特攻兵器の「震洋」のレプリカがありました。

ベニヤ製のモーターボートで、船内の船首に爆薬を搭載し、目標の艦隊に体当たり攻撃するという捨身の兵器です。

Wikiによると、学徒兵や海軍飛行予科練習生の出身者などが搭乗員となり、震洋での戦死者は2500人以上とのことです。

ゼロ戦は機体を作成するにもお金が掛かるため、安いベニヤで作られた震洋で爆薬だけ積んで敵船に特攻するという恐ろしい考え方です。

もう一度瀬相に戻ろうと、道路標識を見るとキレイな夕陽の写真がありました。

今回は梅雨空でしたが、やはりもう一度、天気の良い季節にきたいとあらためて思いました。

加計呂麻島は本当にお店がありませんが、ここ瀬相港には、真新しいお店があります。

「いっちゃむん市場」です。

ここで、奄美ジェラートを購入です。

各種370円の中、人気No.1の「さんご塩」味をチョイス。

瀬相港の階段に座って、港を眺めながら頂きます。

塩のジェラート、Goodです。

曇天でしたが、雨にもうたれず、加計呂麻島を満喫することが出来ましたよ

待合所に戻ると、テレビからコロナウイルスのワクチン接種について報道されていました。

早く、ワクチン接種が進んで、コロナ退散となって欲しいものです。

17時53分、フェリーかけろまが入港です。

古仁屋で仕事をして、加計呂麻に帰ってくる人たちのために、加計呂麻バスも待機しています。

さあ、バイクに乗って乗船です。

あっという間の加計呂麻でした。

1日加計呂麻島を周回され、配達されていたクロネコヤマトの宅配車も乗船です。

船上で25分を過ごし、古仁屋港が見えてきました。

18時30分、到着です。

港には、もう1つの町営船「せとなみ」が待機しています。

この「せとなみ」は、瀬戸内町にある2つの離島、請島(うけじま)と与路島(よろじま)を結ぶ町営船なのです。

下記の観光案内看板に、請島と与路島の案内が書かれていますが、請島には標高356メートルのミヨチョン岳もあり、希少な植物の生息もあるので、魅力的な島です。

私が保有する「原色 日本島図鑑 日本の島433 有人島全収録」にもしっかりと記載されていました。

これだけ多くの有人離島があるので、離島めぐりのライフワークにゴールはありませんが、それゆえ、今度どこに行こうかと思う楽しみばかりです。

最後に加計呂麻島の瀬相港の地面のタイル張りでオシマイです。

いろいろ面白い加計呂麻島でしたよ。

どうぞ、ご参考にして、是非とも加計呂麻島に上陸してみて下さい!